- 2025年04月28日

- たね書房 さん【@tane_ehon】 益子町移住者のお店紹介🏡 - vol.2 -

- 2025年04月28日

- 内町工場【@uchimachikojo】 益子町移住者のお店紹介🏡 - vol.1 -

[ましこのひとvol.21] 益子町で暮らす人に「ましこの暮らし」について聞く。

仲野沙登美さんに益子町での暮らしと育児についてお話を伺いました。

仲野沙登美さんは、仲野工務店5代目棟梁の妻として家業を支えるだけでなく、趣味の写真やライティングスキルを活かして益子町内のイベント等のサポートに携わるなど、多岐に渡りご活躍をされています。また、3人のお子さんを育てるお母さんでもある仲野さんは、ご自身の育児経験からNP(ノーバディーズ・パーフェクト)ファシリテーター(進行役)としてご活動もされています。

NPプログラムは、カナダで生まれた、0~5歳の子を持つ保護者向けの教育支援プログラムです。グループワークを通して子育ての悩みや関心ごとを話し合い、子育ての仲間を作ることを目的としています。

益子町では8名のお母さん達がファシリテーターの資格を取り、令和3年度現在ではそのうち4名が活動をしています。NPプログラムは保健センターでの開催を始め、過去には子ども子育て支援拠点施設「ましコッコハウス」やすずめの学校(養育通館事業)、モンチッチ(子育て支援事業)等でも実施しました。

Q.1 益子に来たきっかけと現在のお仕事について教えてください。

小さい頃から美術が好きで手づくりのものに興味があり、短大の陶芸コースで陶芸を学びました。学校に通うだけではモノにならないと思い、修業先を探していたところ、実家に近く都会にも近い益子町が最適だと考えました。

19歳の時に短大の同期と観光し、翌年、再度益子町を訪れてみて、短期間でしたが環境の良さ、人の優しさに触れて、この町に住めたらいいなと思いました。

短大卒業後、引っ越してきてしまえば仕事はなんとかなると思っていました。ですが仕事先が決まらず、一ヵ月間無職だったんですよ。

ある陶芸家の方と知り合いだったので、一緒にあちこち益子焼の窯元をめぐる中で「いいな」と思った窯元がありました。窯元の親方に「ここで働かせてほしい」と自ら言い出せないでいると、親方から「明日からうちに来なさい」と声をかけていただき、20歳から第二子を妊娠した27歳まで7年間弟子として何でもやらせてもらいました。

初めのうちは、まとまった数の器を、ロクロでひくことができませんでした。 それでもロクロをひけばひくほど、どんどん上手く速くなっていくのがわかるので、やりがいはありました。

また、当時の窯業技術支援センター(益子焼などの陶磁器を中心とする県内窯業の振興と技術者の育成を図るために設置された、栃木県の技術支援機関)には、後継者育成のため益子焼伝統工芸士が交代で陶芸を教えてくださる講座がありました。私は益子町に来たばかりで、姉弟子はいても友達がいなかったので、「横のつながりが大切だから、仕事から離れて陶芸に触れることはいいんじゃないか」と親方が提案してくださり、その講座に通わせて貰いました。陶芸家の奥さんや益子焼販売店の後継者の方々と一緒に、1年間陶芸を学びました。

私は「今日は何を作ったか」という仕事の記録を毎日残していたのですが、最初は1日100個しか作れなかったものが、1年後には200個、300個と作れるようになっていました。数や作っていた器の難易度を見て、成長を実感しました。

窯元には先輩弟子、窯元の親方のもとへは陶芸家がよく集まっていました。その陶芸家達から「若い修業の身の人は食生活が不規則だから」と言われて、頻繁に食事をごちそうしていただきました。1日の仕事終わりに、親方とおつまみを食べながら益子のことや陶芸のことなどを毎日話したり、「器や料理を見なさい」と料亭に連れて行っていただいたこともありました。

本当に恵まれた修業時代でした。

それから、第二子を妊娠した時に、育児しながら働くことの大変さを感じました。陶芸を続けたいという気持ちもありましたが、夫の仕事をより深く手助けしていきたいと思うようになりました。

夫の工務店の仕事は、それまで給料計算しかしたことがありませんでした。当時パソコンが使えなかったので、まずはパソコン教室に通うことから始めました。できないなりに、ベストを尽くしていこうと思いました。いつの間にかExcelが得意になり、タッチタイピングが出来るようになっていました。

現在は、仲野工務店の広報活動と、義母が営むCafe Bar Bandaの経理と広報活動を主にしていますが、工務店のお客さんとも色々やり取りさせていただいています。移住者の方も多いので、家の相談だけでなく、時には田舎暮らしについて相談、アドバイス等もしています。

カメラで写真を撮ることが趣味なのですが、益子町内の様々な団体から「写真を撮ってほしい」「文章を書いてほしい」と仕事の依頼を貰えるようになりました。

誰かが頑張っていることを、他の人に紹介することが好きです。土祭2015では「益子の原土を継ぐ」というテーマのもと、土祭へ作品を出展した陶芸家等総勢25名にインタビューや陶芸家本人と細工場の撮影をし、土祭のブログで紹介しました。また「ましこ光る泥団子」のHP制作、広報活動、ワークショップの協力などもしました。

益子陶器市の100回目の開催を記念して立ち上げた「益子陶器市スタヂオ」では、企画から携わって益子町のことや出店する陶芸家の魅力をPRしました。2020年、「益子WEB陶器市」では商品の撮影や画像処理をし、益子焼関係団体振興協議会主催のイベントの写真撮影、取材、パネル展示なども手がけました。

好きなことや得意なことを依頼してもらえるのが、益子町らしいと思っています。周囲から「仲野さん、得意だよね。ちょっとお願いしていい?」と様々な企画に誘ってもらって、自分の好きなことが仕事になっていく楽しさ、いろんな方々と知り合える嬉しさがあるので、仕事と両立しながら続けています。

また、カメラ好きに加えて家好きが講じ、他の工務店さんの施工写真を撮らせていただく仕事をすることもあります。

私は工務店の嫁なのに、撮ってもいいのかなと思いつつ(笑)、「うちの工務店だけでなく栃木県の工務店みんなで頑張っていこう!」という気持ちを持っているので、仕事の依頼をお受けしています。カメラマンとして他の工務店が施工した家を訪れると、家それぞれに素敵な所があり楽しいです。

最初依頼を受けた時は、全く自信がありませんでした。写真を撮ることがただ好きなだけなのに、それを仕事にしていいのかなと思って。そうしたら、夫と子ども達が「今の実力以上の力は急には出ないのだから、今の自分で頑張ってこい!」と言ってくれて「ああ、そうだな、今の私のベストを尽くそう」と思いました。

それでもやっぱり、最初の仕事はすごく緊張しました。

Q.2 印象的なエピソードを教えてください。

『益子時間』にはとてもびっくりしました。 益子の人は、時間に対してゆっくりな人が多いんです。『沖縄時間(※沖縄県独特のルーズな時間感覚のこと)』のようなものですが、益子町と沖縄県は似ているところがあると思っています。

夫とまだお付き合いをしていない時に、夫の実家で友人数名と呑もうという機会がありました。集合時間は19時というので、私はおつまみを持って集合時間の10分前に家へ到着しました。ところが、集合時間になっても私以外に誰も来なくて、夫とふたりきり。結局みんなが集まったのは21時ぐらい。みなさん悪気は無いのですが、ちょっとゆっくりなんです。時間感覚のゆったりさが、おおらかでいいのかなと思います。

Q.3 NPファシリテーターの活動について教えてください。

保健センターの職員から「NPファシリテーターの養成講座があるので受けてみない?」と誘われたのがきっかけでした。養成講座の受講料は町が一部補助してくれました。

養成講座を受けている間も他のお母さんとの繋がりができました。自分自身、子育てをしながら学びを進めていくと、参加者の悩みなどにもっと寄り添いたいと思いました。

NPプログラムは、参加者一人ひとりの子育ての知識と経験で話し合いが進みます。育児書を参考にするわけでもなく、上の立場から「こうした方がいいよ」と言う人もいません。先に子育てをしている先輩お母さんや同年代のお母さんの話から気付くことがあり、「私もやってみよう」というようにハードルが下がるので、育児に取り入れやすくなる講座です。

私はファシリテーター、いわゆる進行役です。何かを教える立場ではありません。ですが、友達のように、悩んでいる気持ちに共感するひとりでいたいと思っています。悩みを聞いてもらえる、共感してもらえる、誰にも邪魔されず自分の話ができて、誰にも否定されない、安心して話し合える場所作りを心掛けています。気軽に話せる場所があるだけで救いになると思います。

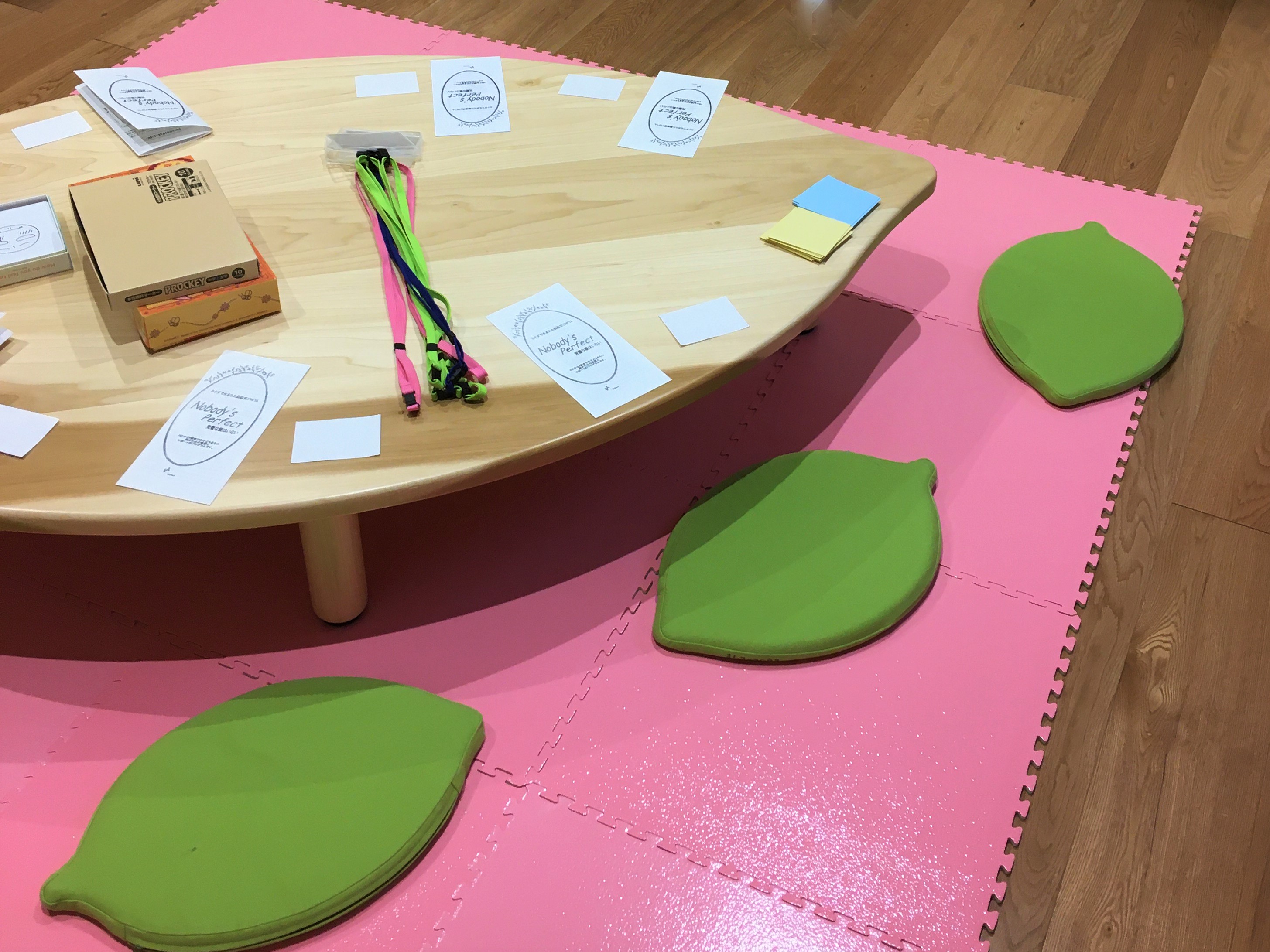

NPプログラムの会場の様子

少人数のグループになり、お茶タイムを挟みながら育児について話し合います。

ファシリテーター達は、参加者が和気あいあいとホッとできる場にしていきたいと思いながら活動しているそうです。

私自身、子育てはもっと上手くいくと思っていたのですが、うまくいかないことの方が多かったです。

例えば「赤ちゃんは3時間ごとに寝る」と聞いていたのに、自分の子どもは寝ないし、何故こんなに寝ないのかな?などと、理想と現実のギャップが結構ありました。

でもNPプログラムを通じて同じ経験をしているお母さんたちと話すことにより、「私だけじゃないんだ」と思えるようになりました。

私は第三子を生後1ヵ月で亡くし、悲しみやストレスからパニック障害を患ったことがありました。体調不良などにより、子どもにしてあげられなかったことが沢山ありました。

NPプログラムのファシリテーターをして、様々なお母さんたちと話すうちに、自分の心も癒されていきました。子どもが小さかった頃の子育てを思い出して「大丈夫だよ。あのときの自分、よくやっていたよ」と過去の自分を褒めてあげられるようになったのです。

赤ちゃんができれば親は親として立派にやっていけるわけではなくて、周囲の人々に助けて貰いながら親になっていき、親として育っていくと思っています。

現代はおじいちゃんやおばあちゃんが近所に住んでいなかったり、田舎だとご近所さんも遠かったりして、ひとりで子育てしている人がとても多いですよね。益子町は移住してくる方が多く、そういう人は身近に頼る人がいません。

ほかの人々と横のつながりがあれば、どれだけ助けになるのかなと思うんです。ですから、NPプログラムがあるだけで、育児への助けの求めやすさが違うと思います。育児が上手くいっていて満足している人も、また苦しんでいる人にはもっと気軽に来て下さるといいなと思っています。

ファシリテーター8名で作成したNPプログラムの紹介パンフレット。

参加者の方が描いた温かみのあるイラストを使用し、内容も優しくわかりやすくしました。

※本記事の内容は2021年3月にインタビューした内容を基に編集しています。今後のNPプログラムの予定につきましては、益子町保健センター(TEL:0285-70-1121)にお問い合わせください。

仲野さんのインタビューの続きは②をご覧ください。

[ましこのひとvol.21]益子で叶えた「好き」を仕事にする楽しさと幸せな家族の時間②