○益子町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱

平成26年2月27日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施及び教育の機会均等の実現に資することを目的とする。

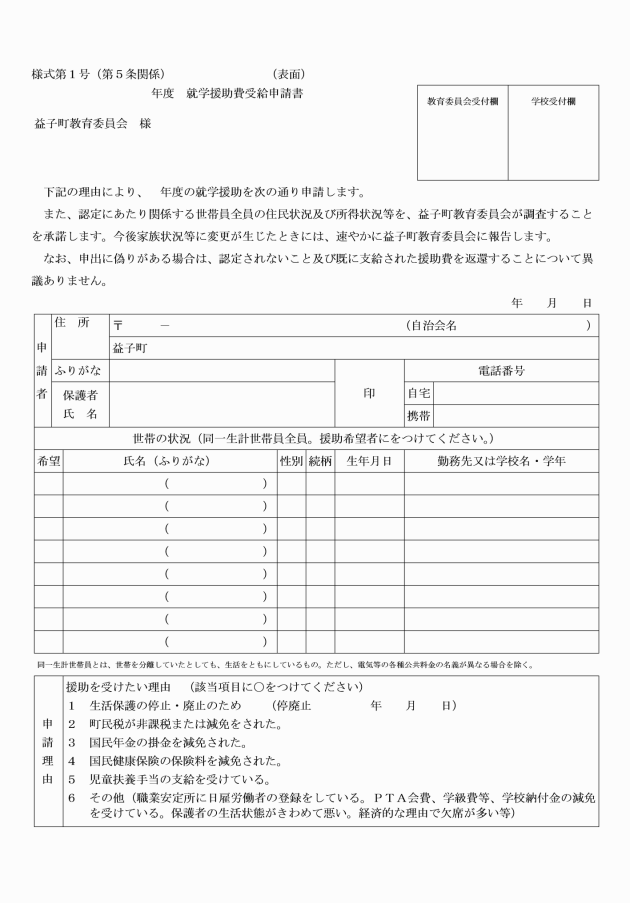

(就学援助の対象者)

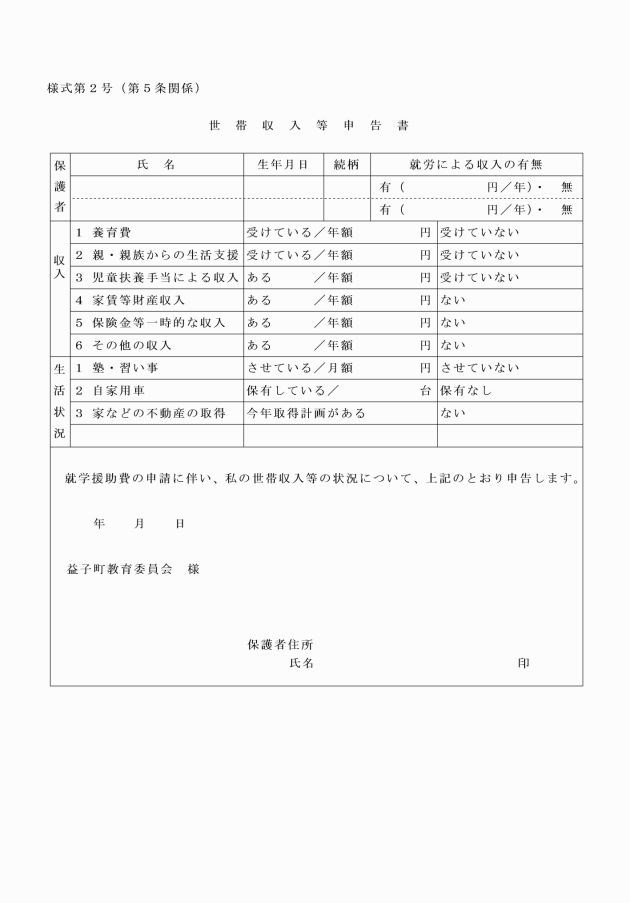

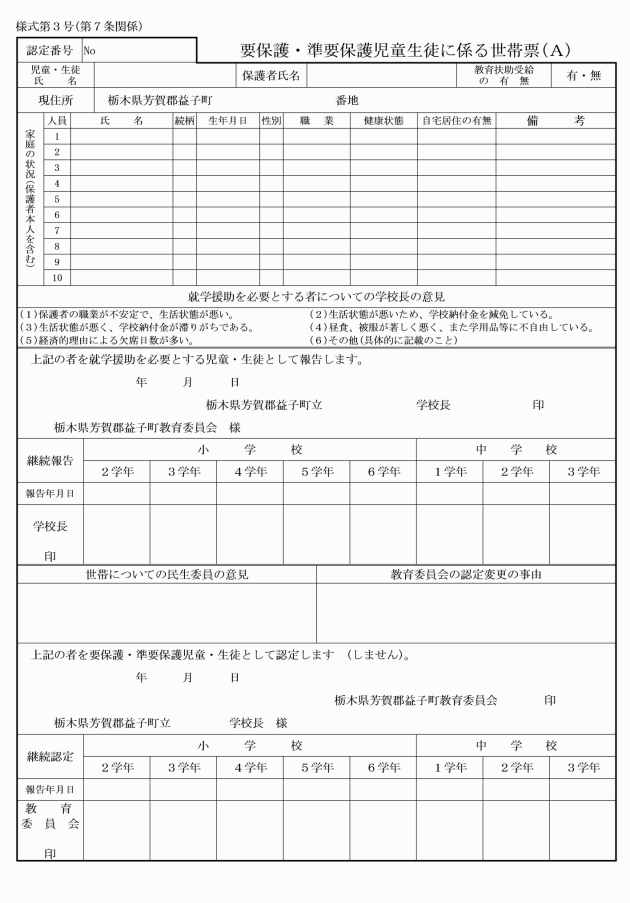

第2条 この要綱による就学援助の対象者は、益子町内に住所を有し、かつ、益子町立小学校又は益子町立中学校に在学する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた者(以下「準要保護者」という。)

(準要保護者の認定基準)

第3条 準要保護者の認定基準については、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童生徒が属する世帯の総所得金額から保険料等を控除し、12で除した数値を、生活保護法の保護基準表により算出した需要額で除した数値が1.1倍(以下「収入基準額」という。)未満の世帯で、次に掲げるア又はイの項目に該当する世帯

ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税が非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免

(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛け金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金貸し付け補助金による貸付

イ ア以外の者で次のいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は公共職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

(ウ) PTA会費・学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食・被服等が悪い者又は学用品費・通学用品費等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(オ) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(2) 前号に規定する者のほか、保護者が死亡、若しくは解雇、又は被災する等の経済的な理由により児童生徒が就学困難となる特別な理由がある場合

ア 世帯の生業で必要とする車両以外に自家用車を複数所有している世帯

イ 当該年度に不動産を取得する世帯

(認否の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請書及び通知を受理したときは、その内容を審査し、受給資格の認否を決定するものとする。

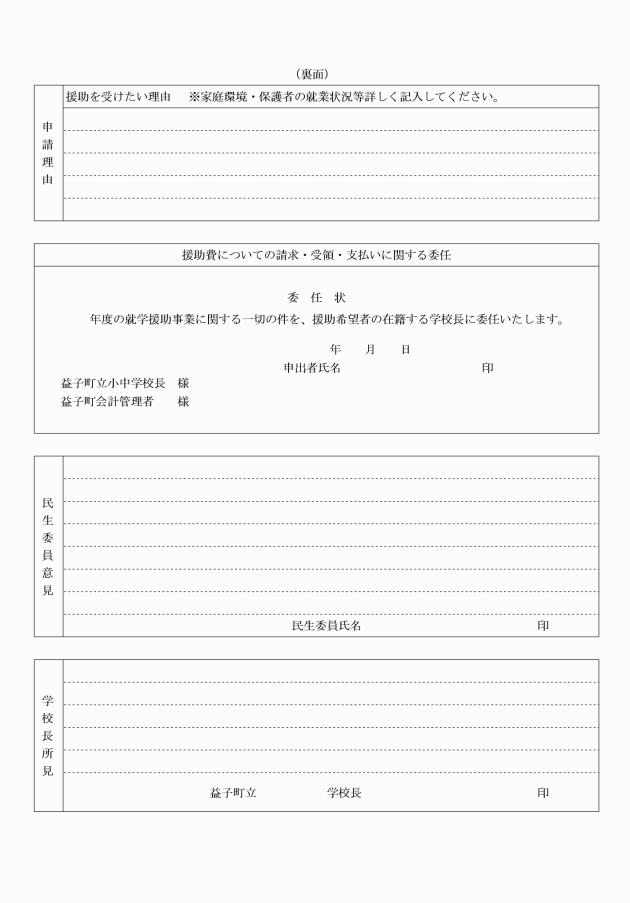

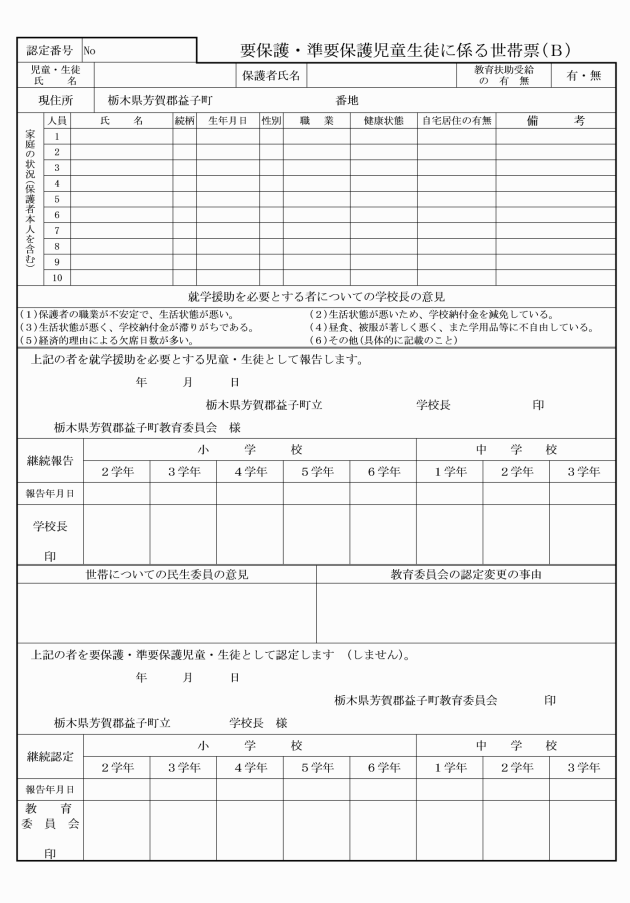

2 教育委員会は、前項の審査に当たり当該申請に係る児童生徒の居住する地区の民生委員の意見を求めるほか、当該児童生徒と同一生計にある者の所得等の調査をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の規定により認否を決定したときは、その旨について学校長を通じて申請者に通知するものとする。

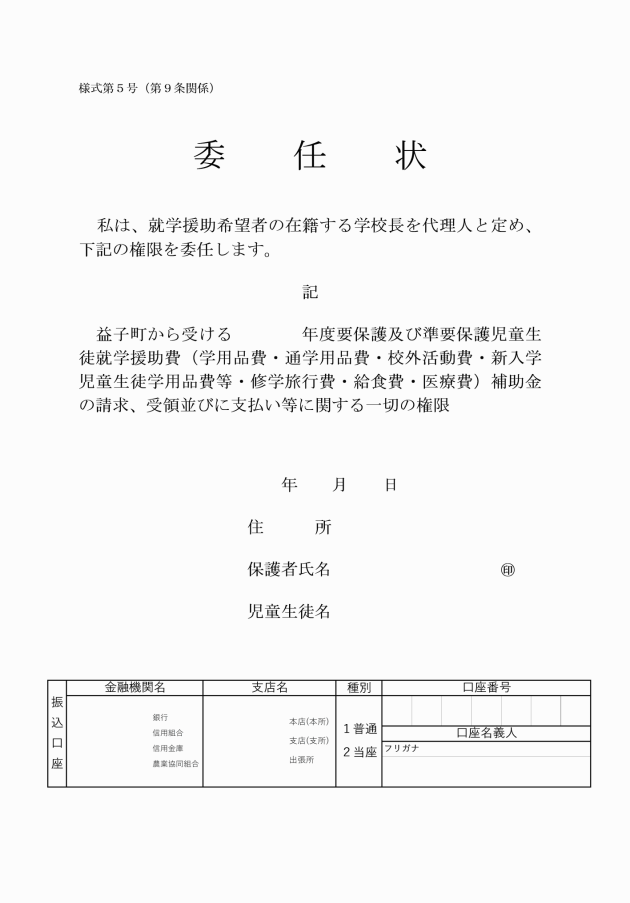

2 有資格者は、就学援助費(医療費を除く。)の請求、受領及び支払い等の事務処理を学校長に委任するものとする。この場合において、有資格者は委任状(様式第5号)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

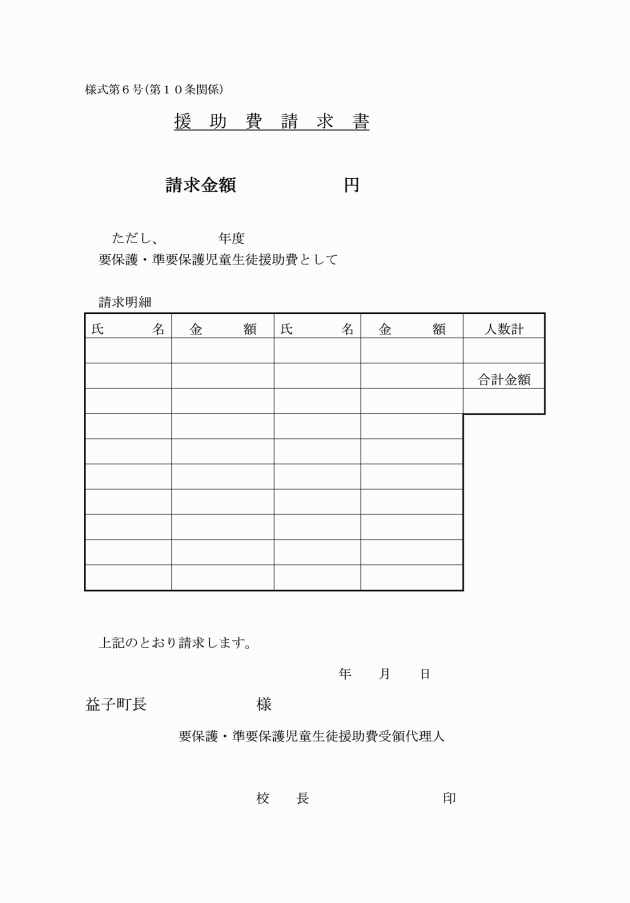

2 教育委員会は、前項の請求書を受理した場合において、就学援助費(医療費を除く。)を学校長に支給する。

3 学校長は、就学援助費(医療費を除く。)の支給があったときは、就学援助費(医療費を除く。)を有資格者に直接支給する。

4 有資格者に学校で徴収を行う納付金に未納がある場合は、学校長は就学援助費(医療費を除く。)から当該金額を充当することができるものとする。

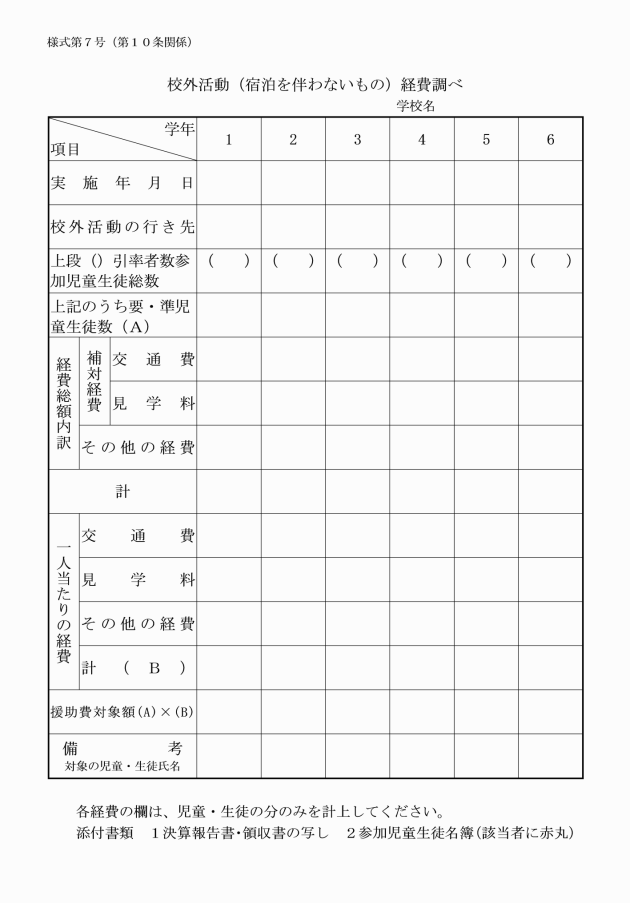

5 校外活動費及び修学旅行費を請求する場合は、請求書に次の書類を添付するものとする。

(1) 校外活動費(泊なし)

校外活動(宿泊を伴わないもの)経費調べ(様式第7号)、決算報告書、領収書の写し、参加児童生徒名簿

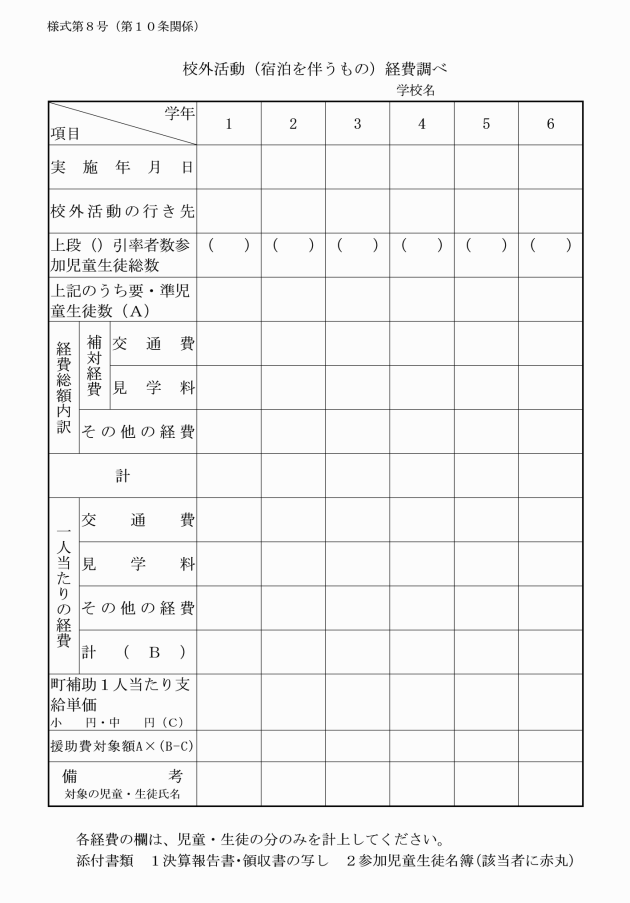

(2) 校外活動費(泊あり)

校外活動(宿泊を伴うもの)経費調べ(様式第8号)、決算報告書、領収書の写し、参加児童生徒名簿

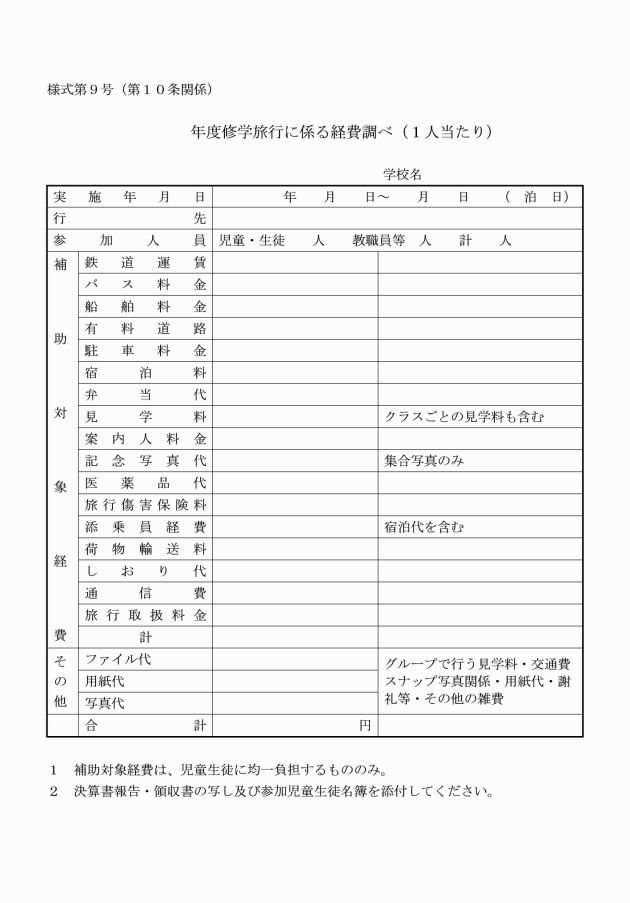

(3) 修学旅行費

修学旅行に係る経費調べ(様式第9号)、決算報告書、領収書の写し、参加児童生徒名簿

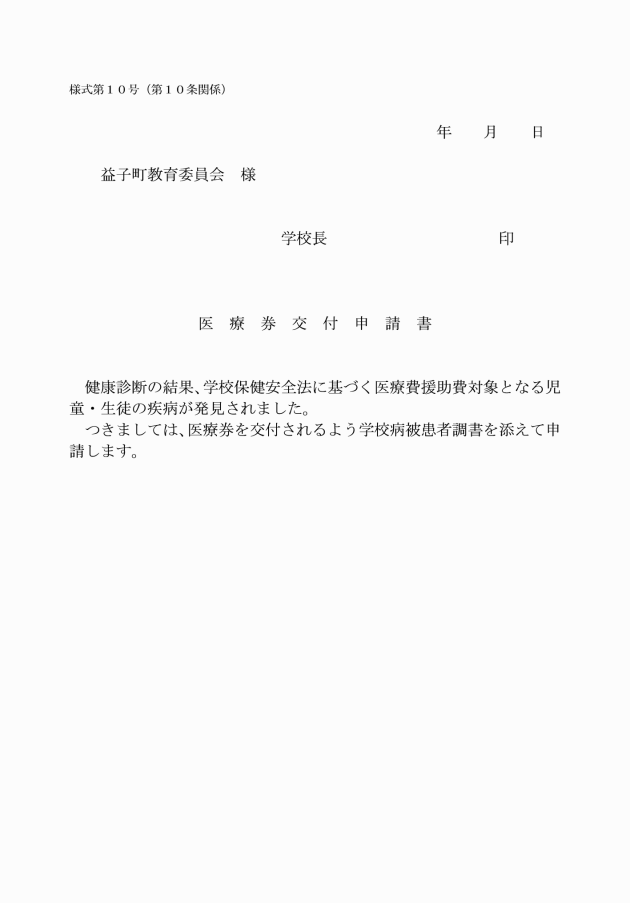

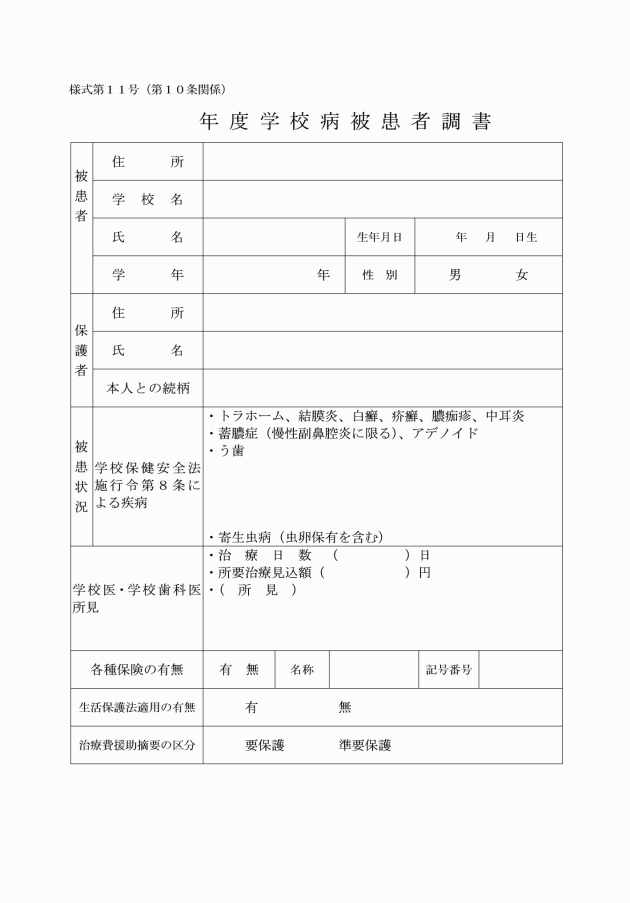

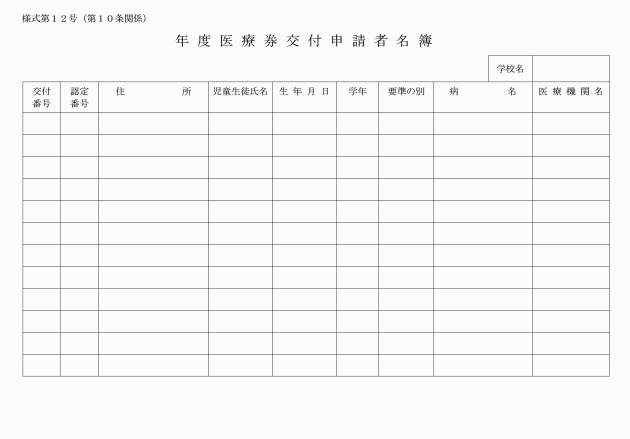

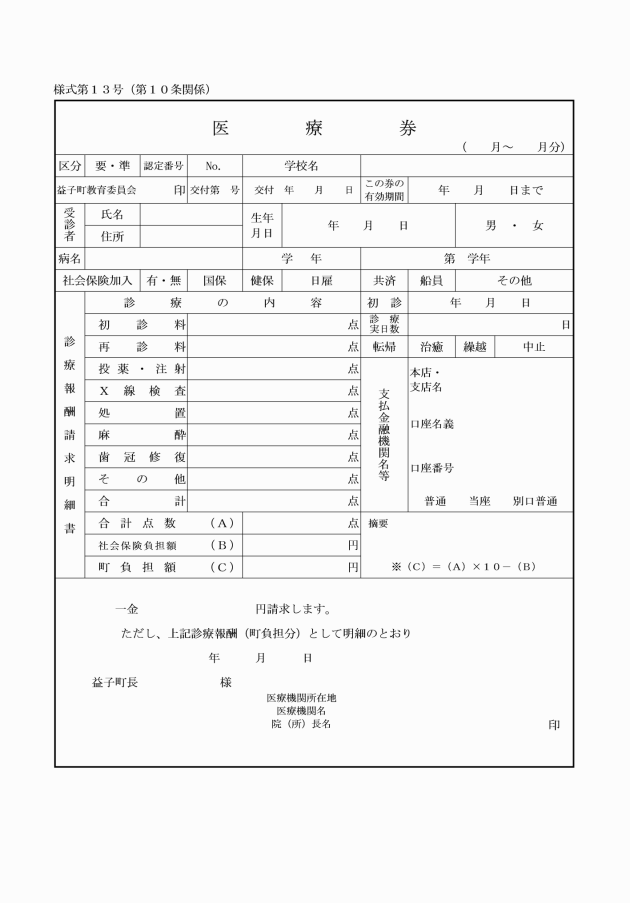

6 医療費の請求については、次のとおりとする。

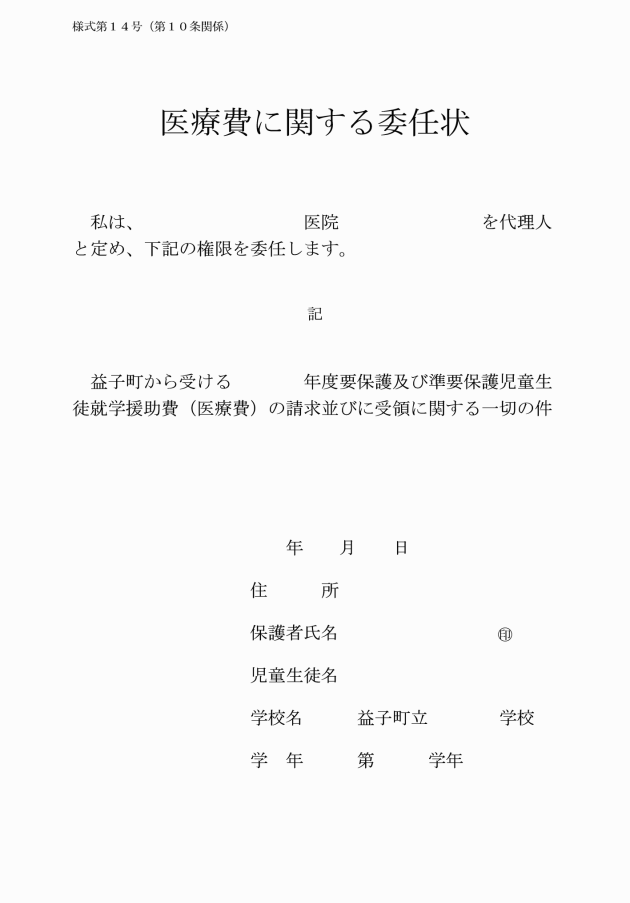

(3) 医療券の交付を受けた児童生徒の保護者は、医療費の請求及び受領に関する一切の件を医療機関の長に委任するものとする。この場合において、保護者は医療費に関する委任状(様式第14号)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(4) 児童生徒の治療を行った医療機関の長は、児童生徒の保護者より収受した医療券をもって医療費の請求を教育委員会へ行うものとする。

(5) 教育委員会は、前号により医療費の請求を受けたときは、医療券に記載された診療報酬請求額を当該医療機関に支払うものとする。

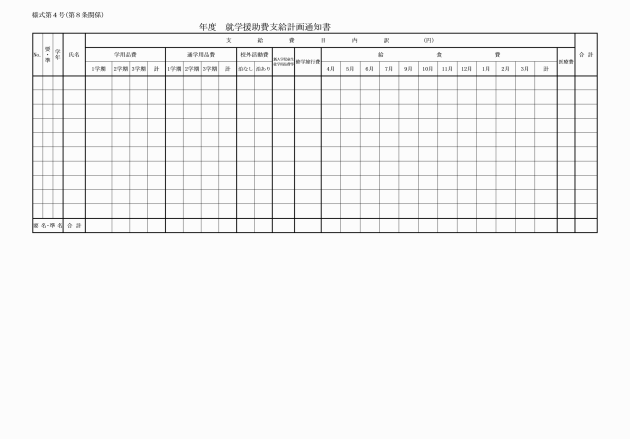

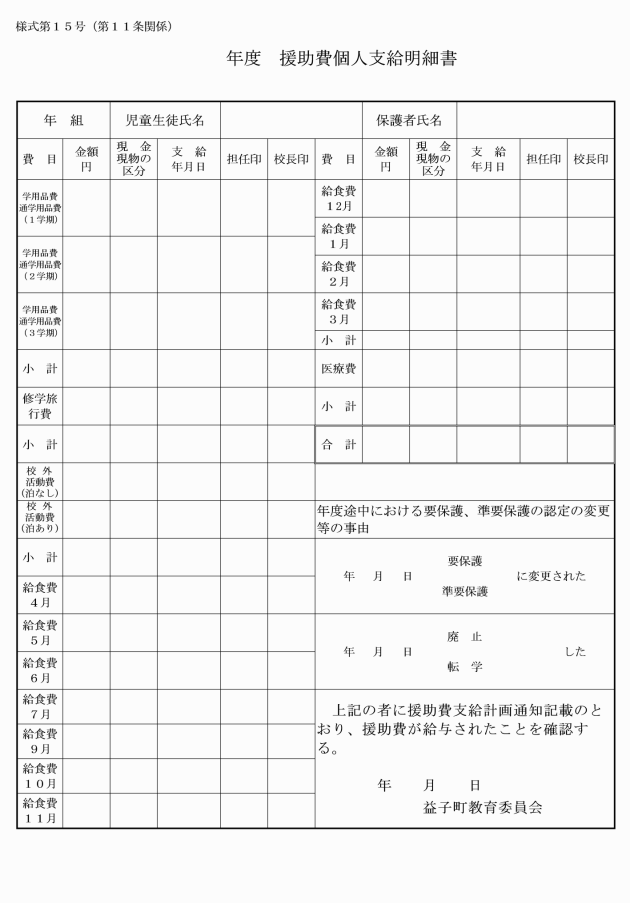

(支給明細書の整備)

第11条 学校長は、就学援助費の支給事務を適正に管理し、執行するため、援助費個人支給明細書(様式第15号。以下「支給明細書」という。)を作成し、これを5年間保存するものとする。

2 学校長は、当該年度における就学援助費の支給事務が完了したときは、教育委員会に支給明細書を提出し、その確認を受けなければならない。

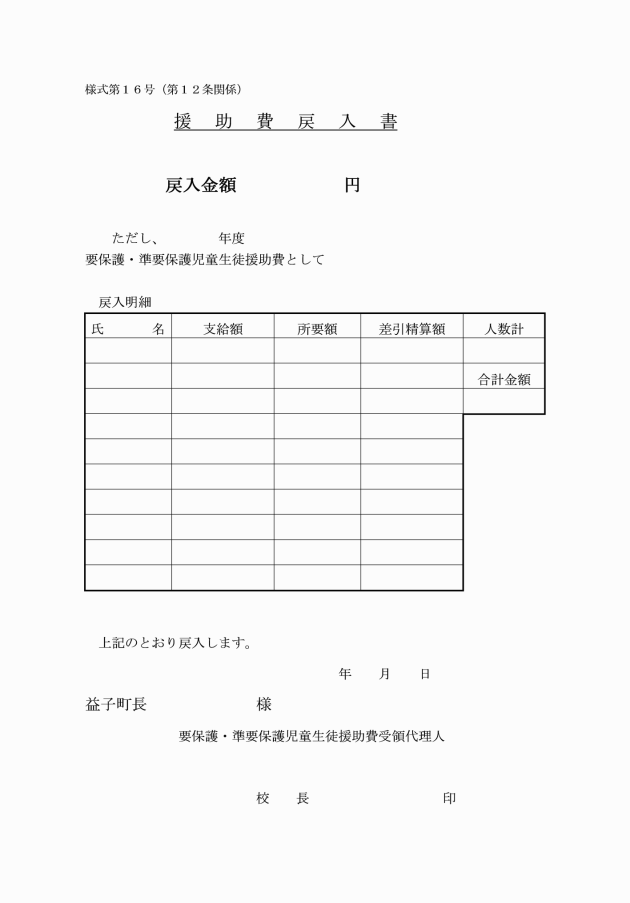

(就学援助費の戻入)

第12条 学校長は、就学援助費を支給した後、就学援助費の返還又は過誤払い等があり、戻入の必要が生じたときは、援助費戻入書(様式第16号)と現金を添えて教育委員会に提出し、戻入を行わなければならない。

(認定の期間)

第13条 就学援助の認定期間(以下「認定期間」という。)は、認定された月の1日から当該年度の3月31日までの期間とする。

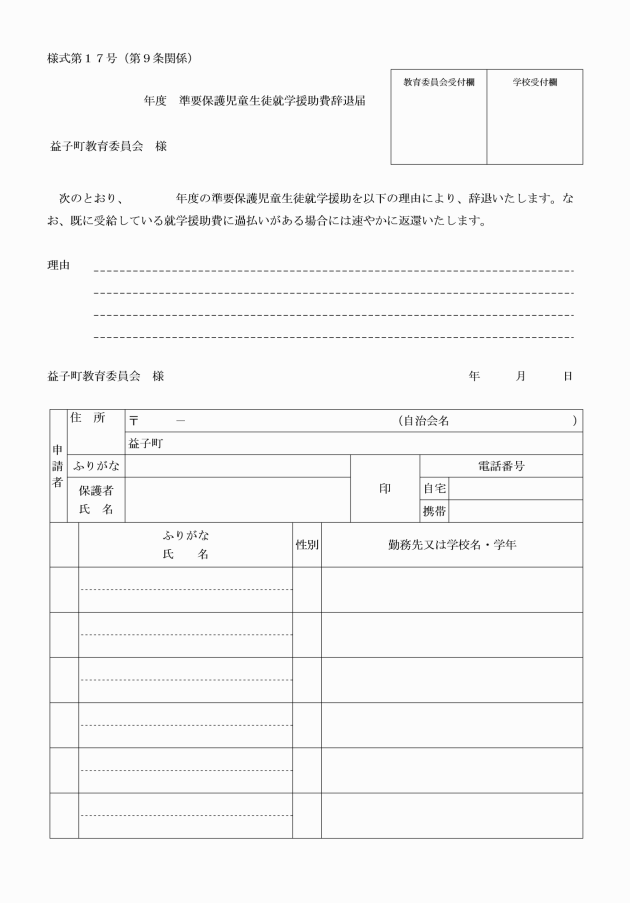

(世帯状況の変動等の届出)

第14条 有資格者は、認定期間において世帯の経済状況の好転、当該児童生徒の転学又は死亡等により援助を必要としなくなったときには、学校長を通じて教育委員会に速やかに準要保護児童生徒就学援助費辞退届(様式第17号。以下「辞退届」という。)を提出しなければならない。

(認定の取消し)

第15条 教育委員会は、有資格者及びその監護する児童生徒が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すものとする。

(1) 要保護認定者において、生活保護法による保護が廃止又は停止されたとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 益子町立小学校及び中学校以外の学校へ転学したとき。

(4) 辞退届を受理したとき。

(5) 虚偽の申請が判明したとき。

(6) 第3条の認定基準に該当しなくなったとき。

(7) 教育委員会が学校長及び民生委員の意見をもとに、就学援助を必要としないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項各号に規定する事由により認定を取り消したときは、その旨について学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第16条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消された者について、既に受けた就学援助費のうちの全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日より適用する。ただし、この要綱の適用の時点において、現に就学援助費を受けているものについては、なお従前の例による。

附則(平成29年教委告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成29年教委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和5年教委告示第17号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和7年教委告示第5号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

要保護・準要保護援助費補助金の種類及び金額

(単位:円)

就学援助費の種類 | 小学生 | 中学生 | 備考 |

学用品費 | 11,630 | 22,730 | |

通学用品費 | 2,270 | 2,270 | 第1学年を除く |

校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 1,600 | 2,310 | 左記の金額を上限とする |

校外活動費(宿泊を伴うもの) | 3,690 | 6,210 | 左記の金額を上限とする |

新入学児童生徒学用品費等 | 57,060 | 63,000 | 第1学年を対象とし、補助対象の品目を児童生徒が新入学にあたって通常必要となる学用品、通学用品とする。ただし、5月以降の認定の場合は支給対象外とする。 |

修学旅行費 | 実費 | 実費 | 交通費、宿泊費、見学料のほか、均一に負担することとなるその他の経費 |

学校給食費 | 実費 | 実費 | |

医療費 | 備考欄参照 | 備考欄参照 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条による疾病の治療に要した経費(準要保護にあっては保険者負担分控除後の額) |

※ 上記のうち、要保護の対象となる世帯に支給することとなる援助費は、修学旅行費及び医療費のみとする。