○益子町栃木県被災者生活再建支援金支給要綱

平成25年3月29日

告示第32号

(趣旨)

第1条 町は、栃木県内で発生する自然災害(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害をいう。以下同じ。)において、住家に著しい被害を受けた被災者が早期に生活の再建を図ることを支援するため、被災者に栃木県被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めることによる。

(支援対象の災害)

第2条 支援対象となる災害は、公益財団法人栃木県市町村振興協会が支援対象の災害として認定したものとする。

(支援金支給の対象世帯)

第3条 支援金の支給対象の世帯は、前条の災害により被害を受けた世帯であって、次に掲げる世帯(以下「被災世帯」という。)とする。

(1) その居住する住宅が全壊した世帯

(2) その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(3) 火砕流等による被害が発生する危険な状態が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(住宅の被害認定)

第4条 住宅の被害認定は、「災害の被害認定基準について」(平成13年府政防第518号内閣府統括官(防災担当))通知その他の関係通知等に基づき町が行う。

(支援金の区分及び支給額)

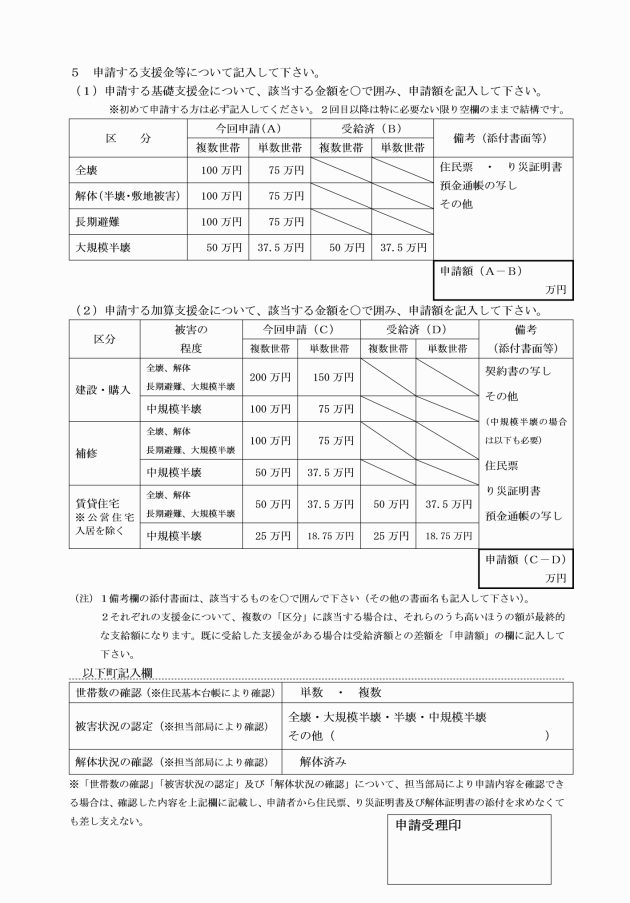

第5条 町は、被災世帯の住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」を支給し、当該世帯の住宅の再建方法に応じて「加算支援金jを支給するものとし、その支給額は次のとおりとする。

( )は単数世帯 ※1

基礎支援金 | 加算支援金 | 合計 | ||

被害程度 | 支給額 | 再建方法 ※2 | 支給額 | |

全壊 【第3条第1号に該当】 半壊解体・敷地被害解体 【第3条第2号に該当】 長期避難 【第3条第3号に該当】 | 100万円 (75万円) | 建設・購入 | 200万円 (150万円) | 300万円 (225万円) |

補修 | 100万円 (75万円) | 200万円 (150万円) | ||

賃借 *公営住宅入居を除く | 50万円 (37.5万円) | 150万円 (112.5万円) | ||

大規模半壊 【第3条第4号に該当】 | 50万円 (37.5万円) | 建設・購入 | 200万円 (150万円) | 250万円 (187.5万円) |

補修 | 100万円 (75万円) | 150万円 (112.5万円) | ||

賃借 *公営住宅入居を除く | 50万円 (37.5万円) | 100万円 (75万円) | ||

中規模半壊 【第3条第5号に該当】 | ― | 建設・購入 | 100万円 (75万円) | 100万円 (75万円) |

補修 | 50万円 (37.5万円) | 50万円 (37.5万円) | ||

賃貸 *公営住宅入居を除く | 25万円 (18.75万円) | 25万円 (18.75万円) | ||

※1 単数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。

※2 再建方法について、2以上の該当がある場合は、表の定める額のうち最も高いものとする。

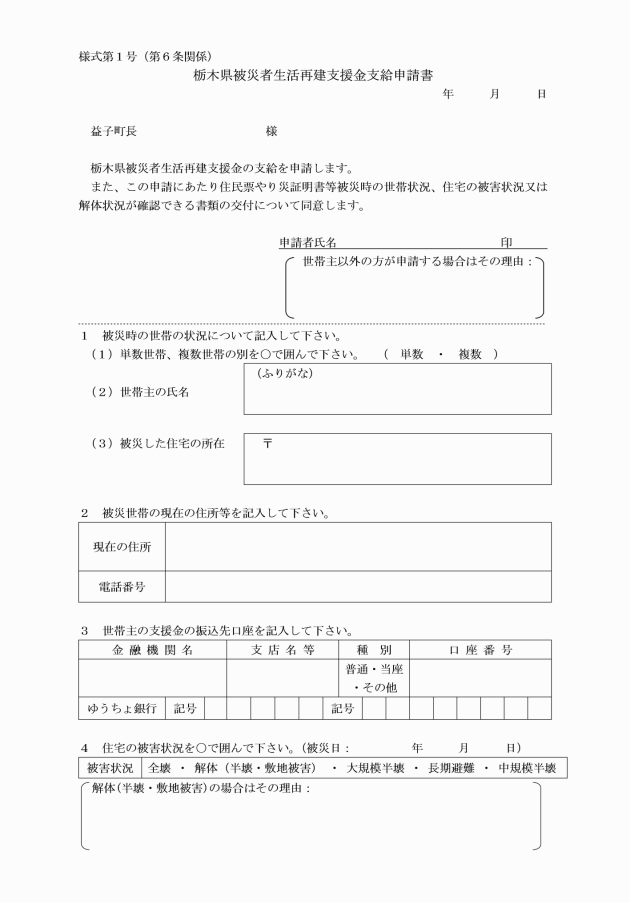

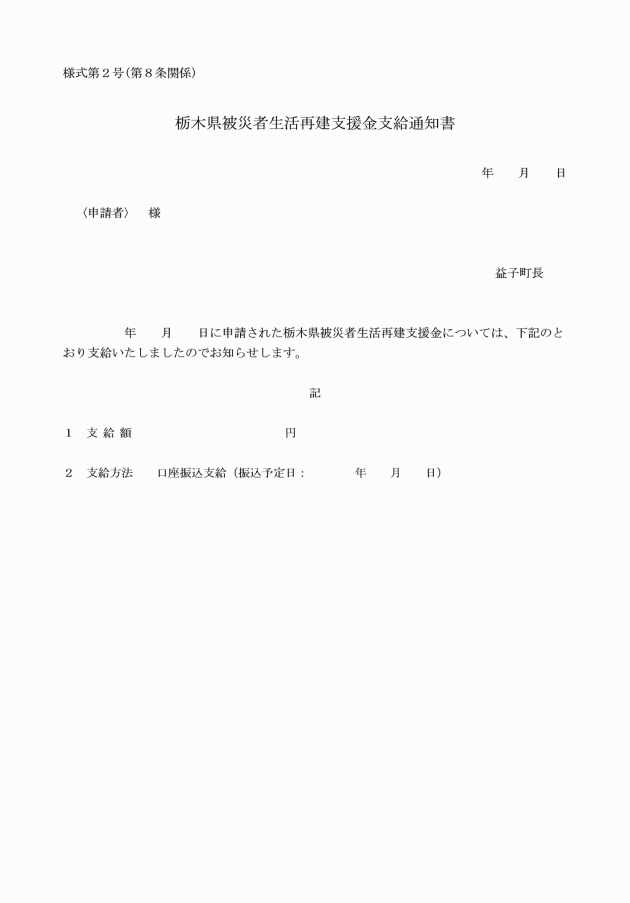

(支援金の支給申請)

第6条 基礎支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、栃木県被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付し、生活環境部福祉子育て課へ提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる町が発行する証明書

(3) 第3条第2号に該当する世帯は、住宅に半壊の被害、又は住宅の敷地に被害を受け当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる町が発行する証明書

(4) 第3条第2号に該当する世帯のうち住宅の敷地に被害を受けた世帯は、宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書・写真など住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる書面

(5) 第3条第3号に該当する世帯は、長期避難世帯に該当する旨証明する書類

2 加算支援金の支給を受けようとする申請者は、申請書に必要事項を記入の上、住宅の建設、購入、補修又は賃借を行ったことを示す契約書の写し(登記簿謄本や建築確認書の写しなど代替できる書面でも可)を添付し、生活環境部福祉子育て課へ提出しなければならない。

(支援金の申請期間)

第7条 申請者が支援金の申請を行う期間は、第2条に定める災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。ただし、災害の規模等により、町の判断により短縮することができる。

(支援金の支給決定の取消し)

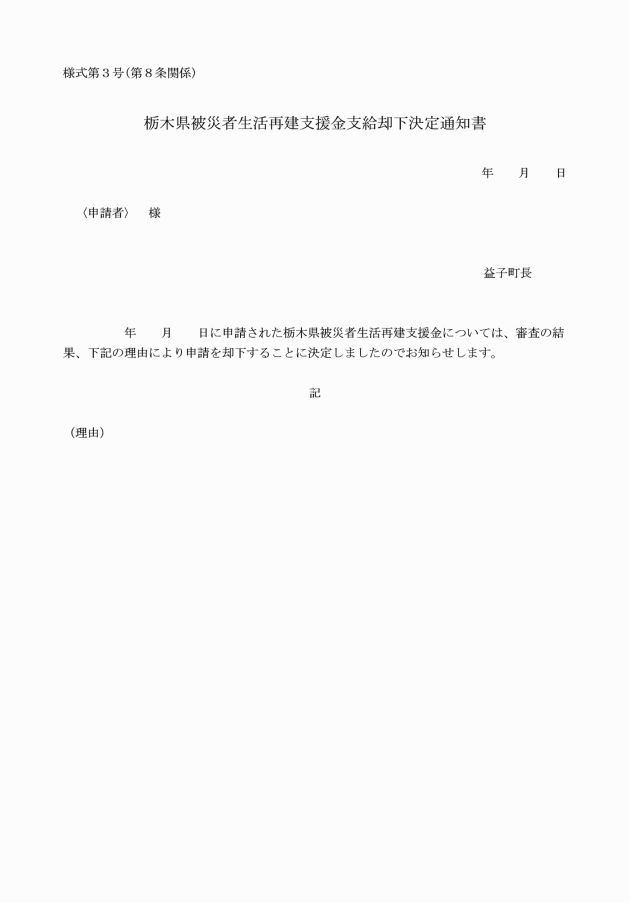

第9条 町は、申請者が次に該当する場合には、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) その他支援金の支給の決定の内容若しくはこれに附した条件に違反し、又はこの事業を定める規定に基づく請求に応じないとき。

(支援金の返還)

第10条 前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに支援金を支給されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1日以降に被害を受けた世帯の支援から適用する。

附則(平成27年告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年5月20日以降に被害を受けた世帯の支援から適用する。

附則(令和3年告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月3日以降に被害を受けた世帯の支援から適用する。

附則(令和6年告示第54号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。